Lejos de un lugar común o cliché acerca del cuerpo y su relación con la escritura, para Juan José Saer (1937-2005) narrar no era una operación exclusiva de la inteligencia sino que, según declaró, es el cuerpo entero el que la realiza. Mientras el sello Seix Barral ha retomado la reedición de la obra de Saer con títulos como Cicatrices, La ocasión y Nadie nada nunca, Mario Goloboff recorre la presencia vital de lo corporal en textos de Saer y en particular en el último gran esfuerzo físico que supuso La grande, su novela inconclusa.

Lejos de un lugar común o cliché acerca del cuerpo y su relación con la escritura, para Juan José Saer (1937-2005) narrar no era una operación exclusiva de la inteligencia sino que, según declaró, es el cuerpo entero el que la realiza. Mientras el sello Seix Barral ha retomado la reedición de la obra de Saer con títulos como Cicatrices, La ocasión y Nadie nada nunca, Mario Goloboff recorre la presencia vital de lo corporal en textos de Saer y en particular en el último gran esfuerzo físico que supuso La grande, su novela inconclusa.

Escrito con el cuerpo

Por Mario Goloboff

“Narrar -escribió cierta vez Juan José Saer- no es una operación de la inteligencia sola: es el cuerpo entero el que la realiza. Y la inteligencia no ocupa, en el todo, más que un lugar reducido”. No creía, pues, en fantasmas, ni en demonios, ni en dioses, ni en súcubos; para él, como buen materialista, el texto es originado y promovido por algo mucho más terrenal, trivial y humano: la mente, el cuerpo, la respiración, el modo de moverse en el espacio; una fuerza casi instintiva, una “pulsión”. La misma que hace decir a Franz Kafka, en su más íntimo texto, el Diario, en una confesión asentada a principios de 1912: “Cuando se volvió evidente en mi organismo que la orientación de mi naturaleza hacia la creación literaria era la más productiva, todo se comprimió en esa dirección y dejó desiertas aquellas aptitudes que se dirigían hacia los placeres del sexo, de la bebida, de la comida, de la reflexión filosófica y, en primerísimo lugar, de la música. Yo enflaquecí por todos esos lados”.

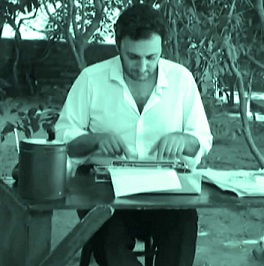

Es esta relación “orgánica” de la imaginación frente a las exigencias, los placeres y los padecimientos de la actividad literaria; es esta completa concentración del escritor en la hechura de sus textos, la que se revela también en la literatura de Saer. Ella muestra, de modo permanente y de muchas maneras distintas, los complejos mecanismos por los que la energía literaria se apropia de todo el campo “ardiente” del sujeto; muestra al propio cuerpo como el motor que constantemente anima el flujo artístico; la formación y la conformación de la escritura como una emanación física, energética, de la materia vital: “Yo escribo a mano -contará a Gérard de Cortanze en un detallado reportaje-. Cuando me sirvo de la máquina de escribir, tengo la impresión de escribir desde afuera; de ahí la utilidad de la máquina para pasar en limpio un borrador. Pero, para el primer esbozo, la escritura a mano es, en mi caso, esencial. Conviene subrayar que si yo estoy sentado ante la máquina, mi cuerpo resta derecho y firme, y que mis dedos se deslizan rápidamente sobre las teclas, mientras que, si escribo a mano, incorporo el instrumento, teniéndolo entre el pulgar y el índice, haciéndolo entrar en el círculo así formado, apoyándolo en el borde del dedo mayor y en el ángulo interdigital, contra el hueso de la mano y, al mismo tiempo, el tronco y la cabeza que se inclinan sobre el cuaderno, la mano derecha que se desliza sobre la hoja, el antebrazo derecho que se apoya en el borde de la mesa, y el izquierdo que mantiene inmóvil el cuaderno abierto, pesando sobre su margen superior, forman una especie de esfera en la que el cuerpo recibe el útil y lo envuelve como un capullo. La punta de la lapicera así tenida deja sobre la página blanca trazas de nuestro propio cuerpo (puesto que en definitiva todo sale de ese cuerpo), más propenso, en tal intimidad, a librar su secreto”.

Saer manifiesta que el trabajo literario es sentido y reconocido por él como otros trabajos, como una labor casi diría “manual”.

Es claro que toda esa actividad, ese esfuerzo, deben encarnarse sin duda en los textos. Y lo hacen, por una parte, en lo anecdótico, en la descripción de otros cuerpos, de otros movimientos, de otros trabajos, de otras tareas y servidumbres corporales, de lo que es un buen ejemplo esa omnipresencia del “bañero” en Nadie nada nunca. Titulo ya suficientemente ambiguo y polisémico, que además de contener el verbo de la acción, nadar, es o bien una suma de adverbios o pronombres indefinidos (tendría que haber comas) o, a la vez, la enunciación de una frase impersonal que niega aquel verbo. Tampoco puede escapar a la semejanza, no solo lexical, entre nadar y narrar, sin recordar la actividad “monótona” de la narrativa con la que la compara Cesare Pavese. Lo que ya se había insinuado pronunciadamente en algún cuento (como “El balneario”, por ejemplo) y en El limonero real: “Wenceslao deja la camisa y el sombrero en el suelo. Después se descalza, se saca despacio el pantalón acomodándolo sobre las alpargatas, realiza la misma operación con los calzoncillos y después se adelanta unos pasos y queda con los pies juntos, erguido en el borde de la barranca. Entre la barriga, un poco más abajo del ombligo y la mitad superior de los muslos, su piel es más clara que el resto del cuerpo. Queda un momento inmóvil, mirando hacia la otra orilla. Después inclina la cabeza y mirando el agua que corre abajo, comienza a balancear los brazos doblando las rodillas y de pronto pega un envión hacia arriba, con las manos juntas, los brazos estirados entre los que la cabeza va inclinada, los pies ligeramente separados, ya despegados de la tierra, y su cuerpo, en el aire, una fracción de segundo después, cambia de dirección quedando otra fracción de segundo horizontal al agua, y comienza después a descender rápido las manos que ahora se tocan suavemente por las yemas de los dedos apoyándose a la superficie violada”.

Se advierte igual en el trabajo de escritura, en la continua observación de lo ya escrito, en la permanente vuelta atrás de corrección de lo asentado, en ese significante siempre insatisfecho porque no alcanza a apresar “lo real” o “lo significado”, porque la percepción de lo real se escapa y también escapa, puede pensarse, al arte y a la literatura. Y acaso en el ritmo, es decir, en el modo en que la escritura se desplaza en el espacio, ya que Saer, además, sabía cómo hacer y cómo ver para que el texto se condensara o dilatara, ocupase la página en blanco, se moviera visualmente. Movimientos moto energéticos y físicos, corporales y visuales, más que sonoros o auditivos, aunque haya, evidentemente en él, una combinatoria musical para la frase, que viene de la práctica poética y que entrelaza ambos ritmos, o ambos aspectos del ritmo.

Su ritmo sensorial, su pulsación, su respiración asmática se manifestaban en esa prosa ahogada, que trataba de encontrar oxígeno en los signos de puntuación (en particular, la coma) y en el continuo regresar de la frase, como hacia un aire residual.

LA NOVELA INCONCLUSA

A pesar de sus copiosas e inteligentes lecturas y de su conciencia del oficio, Saer se niega a ser un teórico de éstas u otras cuestiones. En un reportaje que le hace Guillermo Saavedra para el Suplemento Cultura del diario La Razón en 1986 dice que “no podría hacerlo. En principio, porque no tengo la capacidad teórica necesaria. Y además porque, traduciendo todo esto a un ensayo, entraría en un terreno afirmativo que, justamente, mis textos tratan de eludir”. Y agrega, muy significativamente: “El hecho de que yo haga prosa narrativa y no tratados, pone todo lo que digo en el campo de la emoción: lo personal, lo irracional, lo pulsional; en el plano de lo no verificable, que es el terreno de la emoción estética que puede prodigar una experiencia de lectura”.

Entrevistado en París por Margarita Merbilhaá, en marzo de 2002, y preguntado sobre qué está escribiendo o cuáles son sus proyectos y planes, Saer (para quien, como dice en varias oportunidades, escribir era una tarea “muy laboriosa y poco placentera”), responde: “Yo no tengo programa literario. Voy siguiendo la lógica de lo que ya he ido haciendo y son prolongamientos. Volviendo hacia atrás: ése sería mi programa. Ahora me puse a escribir esta novela larga porque, realmente, aparte de La vuelta completa y de Glosa nunca había probado un género tan grande”. Y agrega esto, que tanto impresiona cuando se habla de su esfuerzo y de su trabajo corporal con la escritura: “Y hace años que quería escribir una y siempre la dejaba para el final. Porque una novela tan larga lo puede matar a uno. Puede quedar inconclusa y después, finalmente, me dije que si no la escribía ahora, ya más tarde no la iba a escribir porque es un trabajo físico muy grande; no solamente intelectual. Entonces, decidí empezar a escribirla. A lo mejor la termino para el año que viene o dentro de dos años”. Como se sabe, es La grande, que quedó inconclusa.

Justamente, respecto de esta última novela y de sus últimos momentos, relató su esposa Laurence Géguen en La Nación: “Tuvo una voluntad enorme de trabajo. Apenas se sentía un poco mejor, se ponía a escribir. Aprovechaba las treguas del dolor para trabajar. Hacia el final, quizá se imaginó que no tenía ya tiempo para proceder como siempre y se puso a escribir directamente en la computadora, algo que no había hecho jamás. Me decía, acaso para tranquilizarme, que lo hacía porque la computadora, de base rígida, podía apoyarla sobre las rodillas y eso le permitía escribir con más comodidad. Pero yo sabía que no era así. También hubiera podido hacerlo a mano con un tablero para apoyarse”.

Lo que me parece un resumen perfecto y perfectamente dicho de lo que he tratado de exponer hasta aquí. O, si se prefiere, este bello cierre del reportaje citado de Gérard de Cortanze, donde Saer decía: “El cuerpo es un paradigma del mundo y, por decirlo así, lo contiene. Cuando yo levanto la cabeza para echar una mirada alrededor, si quiero describir lo que veo, el pasaje por el cuerpo de los elementos de mi visión es ineluctable, pues es a través de este pasaje que el cuerpo puede hacerlos descender, transformados por su alquimia, a la lapicera. Sin mi cuerpo, el instrumento es nada; es un objeto inerte, paradigma, a su turno, si se quiere, de un mundo inhumano”.

Publica Radar Libros