La cuarta novela de la escritora y editora Sabina Urraca, titulada El celo (Alfaguara, 2024), cuenta el proceso de maltrato psicológico que sufre su protagonista, desde el colapso de su identidad hasta la afirmación del yo en la última página. Como telón de fondo del arco dramático, a la manera de una morfología del cuento machista, la novela sugiere la existencia de una narrativa histórica donde el cuerpo de la mujer se asocia con una animalidad que debe ser domesticada.

La cuarta novela de la escritora y editora Sabina Urraca, titulada El celo (Alfaguara, 2024), cuenta el proceso de maltrato psicológico que sufre su protagonista, desde el colapso de su identidad hasta la afirmación del yo en la última página. Como telón de fondo del arco dramático, a la manera de una morfología del cuento machista, la novela sugiere la existencia de una narrativa histórica donde el cuerpo de la mujer se asocia con una animalidad que debe ser domesticada.

Por Ernesto Bottini

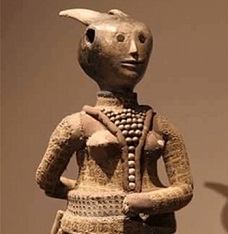

El elemento elegido por la autora para exponer el carácter estructural e histórico de esta narrativa social machista es el zoomorfismo misógino como estrategia retórica de deshumanización. Una tradición que desborda la literatura e impregna otras muchas expresiones culturales, pero que tiene en la literatura occidental un recorrido constante desde sus orígenes grecolatinos.

Desde su inicio, la novela sitúa como compañera de la protagonista en su viaje de recuperación a una perra callejera con la que establecerá un vínculo de fuerte identificación y solidaridad. Humana (nombre que se le asigna al personaje) y perra desahuciadas, ambas al borde de la muerte, serán una el sostén vital de la otra. Sus cuerpos dañados se unirán, por el camino, a otros cuerpos marcados por las consecuencias materiales de este discurso animalizador.

En El celo, como en la vida, la violencia machista se construye primero como narrativa y luego como acto. Comparece primero, dicho de otra forma, como entramado de relatos que sostienen y articulan esa violencia específica en su dimensión simbólica. Se trata de un conjunto de leyendas, mitos y cuentos que moldean la dinámica de las relaciones sociales. El maltrato físico o psicológico se sustenta sobre un relato colectivo a partir del cual el agresor proyecta, como un mandato o derecho adquirido, el ejercicio de dominación, domesticación y disciplinamiento. Una práctica habilitada por esta narrativa de animalización.

Dos pasajes sirven para ilustrar el funcionamiento, no siempre explícito, de la narrativa animalizadora, que puede sonar demasiado abstracta referida fuera de su contexto:

“Trece años, fiestas de verano, la dehesa más cercana al pueblo. Un grupo de muchachos la llevó hasta allí, y luego uno, solo uno, le dijo cómo colocarse y ella se puso así, a cuatro patas entre las encinas, y él le hizo daño y se corrió dentro, con todos los demás mirando. Un año después, fue ese mismo chico el que se convirtió en su primer novio”.

“En una novela de cubierta roja, una profesora les decía a sus alumnas, dedo en alto si sientes que un hombre te persigue, ponte a cuatro patas y come hierba. Come hierba. Como la hembra de una especie distinta con la que copular resultase repugnante. De pequeña, en verano, cuando se quedaba dormida en el salón después de comer, con el cuerpo desmadejado de tanto juego, la Abuela se acercaba murmurando y le cerraba las piernas abiertas. Después le daba un beso en la rodilla, como si echase la llave”.

Según la lógica propuesta por la novela, la narrativa animalizadora no solo se manifiesta en la voz del agresor, sino que también circula a través de la propia red de protección contra los peligros derivados de esta narrativa, contribuyendo a reforzarla. Así, nos encontramos en El celo con comentarios sobre su protagonista como los que siguen: “A la Humana, de chica, la Abuela la alejaba como fuese de lo animal, afuera todo lo zurrino” o “La Madre, toda clavículas, mirando con reprobación las tetas obscenas que se habían saltado una generación y brotaban, como animales díscolos, en la siguiente. Ese es mi secreto. A mi madre le dan vergüenza mis tetas”.

El efecto de estas estrategias de repliegue –la represión y la vergüenza– acaba siendo devastador para la protagonista, ya que posibilita la interiorización y normalización de esta violencia. “Quizá era hora de que la domesticaran y la engulleran, es lo que correspondía en ese momento según su posición dentro del bosque y la cadena trófica… PONERME EN MI SITIO. Intentó poner su mejor cara de lobezna que finalmente acepta ser adiestrada”.

Sabina Urraca utiliza un lenguaje refractario a los clichés del campo semántico de la militancia contra la violencia de género; los suyos son personajes alejados de los estereotipos, presentados con una mirada compasiva sin condescendencia y humorística sin cinismo. Dispone una estructura cronológica fragmentada y un montaje complejo que integra distintos registros y fuentes. Todo ello, junto a la potencia perturbadora de la peripecia que narra, contribuye a que El celo sea una obra de lectura exigente, que invita a una participación activa, atenta y desprejuiciada. El asunto implícito del relato, su carácter transversal y su capacidad de ramificación, hacen que sea imposible no sentirse interpelado: ambiente, educación, cultura, elementos de socialización... de alguna forma, todos somos interlocutores involucrados en el conflicto. Quizá sea justamente ahí donde reside la importancia y la fuerza de esta novela, en su capacidad para interpelar al lector sobre el tema de la violencia machista desde presupuestos que no son esquemáticos o de trazo grueso y que no pretenden confortar conciencias.

Desde La Celestina hasta “Zorra” –la canción con la que España participó en Eurovisión en el año 2023–, el zoomorfismo como recurso retórico ha ido mutando con los tiempos y la idiosincrasia en las letras españolas. En El celo nos encontramos con otra vuelta de tuerca, ya que, si bien es una novela con muchas aristas, es también un estudio literario sobre sus mecanismos de impregnación simbólica en el intercambio social. Por eso mismo, también puede leerse como un ejercicio de contra-narrativa, donde la reapropiación del léxico y el imaginario animalizador sirven para invertir la valencia del signo degradante y marcar un camino de emancipación.