Por José Donoso

Por José Donoso

Es probable que los premios literarios hayan sido creados por algún demiurgo sarcástico para subrayar la carcajada con que el tiempo se venga de las certidumbres. En todo caso, los premios sirven para otear el panorama, y, avergonzado, uno se pregunta cómo es posible que, lo que hoy parece tan evidente, ayer pudo parecer siquiera dudoso. Ejemplar en cambios de perspectiva dentro de la literatura latinoamericana fue el concurso internacional de 1941, al que se presentaron el peruano Ciro Alegría y el uruguayo Juan Carlos Onetti, ambos de 1909. El peruano se llevó el premio, con gran tralalá de declaraciones, periplos de conferenciantes intercontinentales y el beneplácito general para la nueva novela latinoamericana, que no temía examinar la realidad vernácula y denunciar errores y crueldades. Pero nuestra literatura, por ansiosa, por vital, por atropellada, es riquísima en omisiones, en escamoteos, en aparecidos y desaparecidos, en terremotos que bruscamente alteran la perspectiva: como resultado de una de estas catástrofes, el polvo ha ido cubriendo a Ciro Alegría hasta casi sepultar al vencedor, mientras Onetti, actual, flamante, sale tardíamente del territorio silencioso donde estuvo incubando los doce libros de ficción que constituyen su obra, para avanzar a alinearse junto a sus compañeros de generación, Cortázar, Lezama Lima, Rulfo, Sábato.

Una literatura de ambigüedades inquietantes

No es difícil comprender por qué premiaron a Ciro Alegría y no a Onetti. La novela del peruano, realista, catastro de desgracias, injusticias, costumbres y paisajes, configura un cul-de-sac en que agoniza la vieja tradición de la novela latinoamericana: hace romanticismo bajo el disfraz de realismo, al tomar partido y denunciar; la excelencia literaria parece proporcional a la pasión y precisión con que el relato señala cosas importantes situadas fuera de él, en la historia, en la política, en la sociología, en las revoluciones, en la pampa, en la ciudad y en la selva, en las razas y los mitos. Como La vorágine, Doña Bárbara, Los de abajo, Don Segundo Sombra, la preocupación de Ciro Alegría es deslindar un sector de la realidad latinoamericana aceptada de antemano en términos de bien y mal, de útil e inútil, de blanco y negro. Es por eso que, cuando en el célebre concurso apareció la sombra de Onetti vestida de grises dudosos y mentirosos, no supieron premiarlo: se trataba de premiar una literatura de afirmación, no una literatura de ambigüedades inquietantes.

La sensibilidad del público lector debió tardar quince, veinte años en recorrer el camino que separa a un Mallea de un Borges, a un Ciro Alegría de un Onetti. Los primeros eran los que leíamos entusiasmados entonces. No es imposible que el péndulo, en su próximo vaivén, nos dicte la necesidad de suplantar a Onetti y a Borges por nombres recién descubiertos, o nos indique que debemos volver a los viejos. En todo caso, desde el frágil pero apasionante punto de vista de hoy, existe esta extraña confluencia de las novelas más brillantes que una generación produjo tarde –Rayuela de Cortázar, El astillero de Onetti, Paradiso de Lezama Lima, Sobre héroes y tumbas de Sábato—con la generación siguiente, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, formando el conglomerado de novelas de calidad que constituye este celebrado y vapuleado boom de la novela latinoamericana.

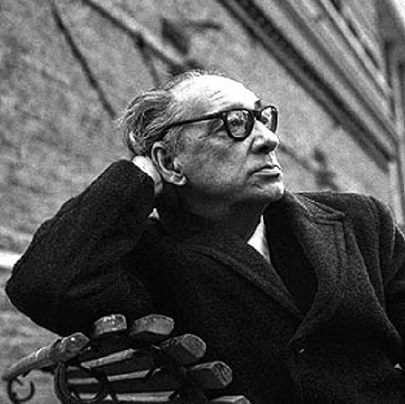

Nadie menos apropiado que Juan Carlos Onetti para formar parte de algo tan espectacular como un boom literario. En nuestras letras, la creación transforma al escritor en la figura pública pródiga en pronunciamientos, adhesiones y aventuras. Pero Onetti ha logrado el milagro de mantenerse privado. Poco se sabe de él. Por amigos de amigos, se oye decir que vive en Montevideo, donde nació en 1909, o que ya no vive allí, que habla poco y ríe menos, que no discute asuntos que a otros de su rango y profesión les parecerían vitales, que rehúye entrevistas y declaraciones, que durante un período de su vida trabajó de periodista en Buenos Aires, que leyó mucho y muy temprano a Faulkner, ya que pertenece a esa generación que dejó definitivamente de temer el baldón de ser “poco latinoamericano”, porque gustosos se dejaron influir, en su crecimiento, por influencias estadounidenses y europeas. Para evocar a Onetti, escasean las anécdotas que pululan en torno a otros escritores: parece uno de sus propios personajes, casi carentes del habitual pasado que explica el presente, dejándose explicar, en cambio, por una serie de gestos esenciales que se llevan a cabo en un dudoso presente. El presente necesario pero nunca autobiográfico –aunque ¿quién lo puede saber?– de Onetti, son sus obras: doce libros de ficción, comenzando por El pozo (1939) y Tierra de nadie (1941), pasando por los cuentos de Un sueño realizado (1951), hasta llegar a la rotunda madurez de El astillero (1961), considerada como su obra maestra, y Juntacadáveres (1965). Vale la pena notar que la obra de este inteligente incluye novelas y cuentos, pero excluye el ensayo.

Forma es contenido y contenido es forma

Es que la omnipresente inteligencia de Onetti no tiene forma reflexiva y discursiva –hablo, sobre todo, de El astillero—, sino que se revela a cada paso encarnada en su forma de ordenar imágenes y aconteceres, personajes, situaciones, lugares, atmósferas. El astillero abandonado, donde se herrumbran fierros y vidas, Angélica Inés, iluminada por las velas de la glorieta junto al río, el viento, cerca de la casilla de Gálvez, ciertas actitudes de Larsen en el bar, perros saltando alrededor de una mujer... Estos fantasmas en que se encarna su pensamiento iluminan algo que no queda fuera del relato, sino dentro de él, que no señala verdades ni significados situados exteriormente a la novela, sino en su transcurso, en la experiencia de leerla y dejarse envolver por esa otra realidad ficticia paralela a la “realidad” y que, por ser paralela, jamás la toca. Dudo de que Onetti se apasione por los problemas sociales de los poblachos abandonados a la orilla del Río de la Plata. Dudo de que en él prime una intención consciente de parodiar la inhumanidad condenada de las grandes sociedades comerciales e industriales. Dudo de que se esfuerce por dotar a sus personajes de una apretada verosimilitud sicológica. Dudo, incluso, de que nos proponga El astillero como metáfora para una cosmogonía o una metafísica unívocas. Al contrario. Todo en Onetti es equívoco, sospechoso, polivalente. Aunque construye su realidad paralela con datos reales –el olor a fritanga, el sabor de la caña ordinaria, el sebo en un cuello, el viento que raja la pampa—, su creación permanece ingrávida, alucinada, aunque siempre curiosamente lúcida. Es que nos ofrece un mundo subjetivo y expresivo disfrazado, por medio de estos datos realistas, de mundo objetivo. Su mundo subjetivo, en que encontramos los datos de la realidad transfigurados en cifras expresivas, es el mundo de El astillero, donde la exasperante inteligencia onettiana, tan alejada de lo ensayístico como de lo poético, forja un nivel puramente novelesco; porque El astillero es, sobre todo, una novela abierta, no circular, que Onetti usa para descubrir o aventurarse por lo que él mismo y el mundo pueden ser, no para proponer una teoría y probarla. Al fin y al cabo, no se escribe El astillero si se puede resumir su contenido en otra cosa que su forma precisa.

A medida que nos adentramos en El astillero nos vamos dando cuenta de que hasta qué punto forma es contenido y contenido es forma, hasta qué punto es sabia la forma de esta novela. Las tríadas de adjetivos o de frases adjetivales que tradicionalmente se han venido usando para definir y cerrar, en manos de Onetti pierden esa trasnochada facultad, y así lo vemos usándolas para abrir el sustantivo, para estampar su claridad unívoca: el sustantivo, entonces, crece amenazante, al adquirir muchas posibilidades, y limpia a las famosas tríadas de toda sospecha de academismo. A su nivel estilístico, son otra expresión de la perplejidad onnetiana, de su desesperado aunque irónico y lúcido humanismo.

Fluctuación de la voz narrativa

Es por medio del punto de vista entrecortado, partido y repartido, que Onetti logra sus efectos más espectaculares. La fluctuación de la voz narrativa, a veces omnisciente, a veces del doctor Díaz Grey –habitante de otras novelas que componen el universo que el uruguayo ha construido en las riberas de un Río de la Plata que podría ser cualquier río, pero es el Río de la Plata, aunque es sobre todo el río de las novelas de Onetti—, es clara, analizadora. En el caso del doctor, su versión no es más que un espejo que sólo puede reflejar parcialmente los acontecimientos, en los que él, apenas personaje, casi no toma parte. Larsen es otro punto de vista parcial, una inteligencia tortuosa, obcecada y engañosa, que se revuelca con exasperación dentro de sus límites. Petrus, Gálvez en su casilla, también comprenden fracciones, aunque aspiren a apoderarse de la verdad total del acontecer. Desde estas distintas miras, el relato se fragmenta; jamás se está seguro de si el que habla está colocado en la realidad y en el presente, o es reflejo de otro personaje o de la omnisciencia que lo está pensando. El presente mismo de El astillero permanece dudoso. El tiempo narrativo de la novela, en sus innumerables retornos sobre sí mismo, en las múltiples partidas falsas, paréntesis y regresos al punto de partida para partir hacia otro lado y en otra época, es otra manera de fragmentar lo unívoco e introducir al lector por un camino que parece cierto, pero que está lleno de trampas, perspectivas falsas (la sensación –por lo demás, a veces verdadera—de que las explicaciones de actitudes y hechos inexplicados podrían encontrarse en otras novelas del autor, o en novelas que aún no ha escrito), un trompe-l’oleil que exaspera, dejando al lector indefenso, recibiendo el impacto de El astillero. Como los personajes de la novela, aplastados entre una carencia de pasado y una carencia de futuro, no nos queda otra alternativa que creer, y soportar el peso del presente novelesco de Onetti.

Quizás las novelas no sean buenas o malas porque se inscriban o dejen de inscribirse en una tradición, ni sean grandes porque culminen algo. La calidad es siempre solitaria, no relativa. De aquí la falacia de los premios. Si se plantea la calidad en relación a otras cosas, caemos en el peligro de hacer historia literaria, que, aunque válida, es una disciplina, y nada tiene que ver con la inocencia con que el lector debe recibir una obra maestra. Por eso es necesario referirse a la forma más que a la tradición. Quiero insistir en que El astillero es una novela inmensa no porque pertenezca al verdadero o falso boom, no porque acerque y aclare una realidad latinoamericana, no porque sea una metáfora para la sórdida incertidumbre del ser humano, no porque presente una variada galería de tipos humanos. Creo que El astillero es grande porque su mundo abierto pero sofocante nos convence de la existencia de su tiempo y sus fluctuaciones, porque la forma magistralmente ensamblada de los distintos planos ilumina fondos y más fondos dentro de la novela misma, que surge, finalmente, como causa y efecto, como principio y fin de sí misma, y nos alumbra la inteligencia y nos aguza la emoción al no darnos soluciones, sino proponernos una encadenación de preguntas. ¿Quién las contestará? Nadie, es evidente. Ni Onetti. Quizá veremos a Larsen, a Angélica Inés, a Petrus en otras novelas, situadas en el pasado o en un falso porvenir y encontraremos en ellas la clave. Pero la clave no importa: servirá sólo para abrir y salir al exterior de la novela. Y no queremos que eso suceda.

Prólogo a El astillero. Edición de la biblioteca básica Salvat. Barcelona, 1970.