En 1962, Juan Marsé recorrió Sevilla, Cádiz y Málaga acompañado por su amigo Antonio Pérez y el fotógrafo Albert Ripoll Guspi. Su propósito: escribir una crónica, con fotografías y fragmentos tomados de la prensa, que mostrara cabalmente la realidad que el franquismo silenciaba. Los problemas financieros y la presión de la censura consiguieron que el libro terminado y entregado no llegara a publicarse. Hasta el mismo Marsé creyó que aquel original se había perdido para siempre. Pero cincuenta años después, aquel trabajo que iba a firmar con el seudónimo de Manolo Reyes (el Pijoaparte, que protagonizaría pocos años después Últimas tardes con Teresa, la novela con la que Marsé se consagró), ese retrato social y moral de aquella España, finalmente se publica. Andreu Jaume, a cargo de la edición, cuenta cómo fue ese emotivo viaje al pasado con Marsé durante sus últimos meses de vida.

En 1962, Juan Marsé recorrió Sevilla, Cádiz y Málaga acompañado por su amigo Antonio Pérez y el fotógrafo Albert Ripoll Guspi. Su propósito: escribir una crónica, con fotografías y fragmentos tomados de la prensa, que mostrara cabalmente la realidad que el franquismo silenciaba. Los problemas financieros y la presión de la censura consiguieron que el libro terminado y entregado no llegara a publicarse. Hasta el mismo Marsé creyó que aquel original se había perdido para siempre. Pero cincuenta años después, aquel trabajo que iba a firmar con el seudónimo de Manolo Reyes (el Pijoaparte, que protagonizaría pocos años después Últimas tardes con Teresa, la novela con la que Marsé se consagró), ese retrato social y moral de aquella España, finalmente se publica. Andreu Jaume, a cargo de la edición, cuenta cómo fue ese emotivo viaje al pasado con Marsé durante sus últimos meses de vida.

Últimas tardes con Marsé

Publica Revista Lengua

Por Andreu Jaume

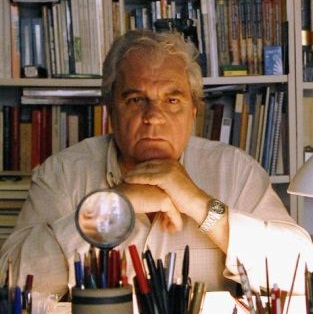

Trabajando con él durante los últimos meses de su vida, cuando preparábamos la edición de Viaje al sur, me di cuenta de hasta qué punto Juan Marsé no fue solo un gran escritor, sino también un novelista que hizo un bien incalculable a la literatura española. Hay escritores extraordinarios cuya aportación puede resultar a la postre estéril o incluso nociva, como fue el caso de Camilo José Cela, cuya obra, rotunda, compleja y ambiciosa, encontró un eco muy superficial que redundó en un empobrecimiento de su recepción. Cela, además, operaba con una serie de inercias muy propias de la literatura española, haciendo de la necesidad virtud y aprovechando muy bien tanto los privilegios como las carencias de nuestra tradición. El beneficio que ha causado la obra de Marsé no estriba tanto en las influencias que haya podido ejercer cuanto en la puesta al día de la representación narrativa y sobre todo en la generosidad de su imaginación. La novela ha tenido en España una evolución más bien traumática. Con el Quijote, como decía Montesinos, el género se nos escapó literalmente de las manos y desde entonces todo han sido excepciones, intentos de restitución, experimentos, frustraciones, rarezas brillantísimas y cierto desencanto. Marsé consiguió escribir como si ese problema se hubiera solventado.

La edición de Viaje al sur, un texto que él había entregado en 1963 y que desde entonces se había dado por perdido, me permitió tomar conciencia de lo difíciles que habían sido sus inicios como escritor. En aquellas mañanas de febrero en que nos reuníamos en su casa de la calle Bailén, con el retrato al óleo de Jaime Gil de Biedma presidiendo su estudio, Juan estuvo evocando sus años de formación, cuando acababa de publicar su primera novela, Encerrados con un solo juguete (1960), que había quedado finalista del Biblioteca Breve. A pesar del deterioro de su salud, Marsé conservaba una impresionante memoria y una gran lucidez. Gracias, de hecho, a un repentino recuerdo suyo –el extravagante título que José Martínez, el editor de Ruedo Ibérico para el que había escrito el reportaje, quiso en principio ponerle al libro: Andalucía mon amour– pudimos encontrar el manuscrito definitivo de Viaje al sur en los archivos del Instituto de Historia Social de Ámsterdam. El hallazgo estimuló en Juan el recuerdo de aquellos años en los que vivió un tiempo en París, merced a una beca que le consiguieron en Seix-Barral, leyendo, viendo cine, relacionándose con el exilio, militando brevemente en el Partido Comunista y empezando a concebir lo que sería Últimas tardes con Teresa (1965).

Gracias a Viaje al sur ahora sabemos que Marsé moldeó a sus personajes más conocidos, Teresa Serrat y Manolo Reyes, el Pijoaparte, a partir de sus experiencias parisinas y andaluzas de aquellos primeros años de la década de 1960. Juan era entonces un joven empleado de un taller de joyería, sin formación académica, empapado de cultura popular y ávido lector en ciernes. Su primera novela había llamado la atención del selecto jurado del Biblioteca Breve por su singularidad. Por una parte parecía la obra de un joven obrero, pero por otra no se ceñía a las reglas del recetario propio del realismo social, entonces muy en boga. En una de aquellas mañanas de invierno, mientras se acercaba la pandemia, le pregunté a Juan si esa literatura comprometida –la de Alfonso Grosso o la de Antonio Ferres, por ejemplo– le había influido de algún modo, incluso a la hora de escribir Viaje al sur, y me contestó que no. Sus influencias siempre habían sido bastante extemporáneas y muy poco programáticas.

Desde el principio, Marsé tuvo una gran capacidad de observación y fabulación. Incluso a la hora de contar y repetir anécdotas uno notaba cómo las iba puliendo y reescribiendo, hasta el punto de que una escena en la que no ocurría nada especial resultaba fascinante en su relato. Le recuerdo hace años comentando una serie de momentos literarios y cinematográficos que, decía, le emocionaban sin saber por qué. Una era la primera aparición de John Wayne en La diligencia, volteando el rifle. Otra era una secuencia de Dickens en la que alguien llevaba a un niño aupado que miraba hacia atrás comiendo algo, castañas creo que eran. Nunca he sido capaz de localizar esa escena, pero sospecho que su lectura no superaría el encanto que cobraba en boca de Juan. En esos momentos, algo que él mismo no controlaba se ponía en acción, la mirada se le perdía y los gestos, los detalles, las palabras y los silencios empezaban a trabajar, creando una atención que he visto concitar en muy pocos narradores orales.

El innato talento de Juan para contar historias, estimulado luego por la temprana afición al cine –que fue como una ventana en el muro de cemento de la posguerra– y la costumbre de contar aventis con sus compañeros de juego, se encontró con la literatura como forma de expresión ideal, sin que hubiera surgido previamente de ella. Y gracias a esa distancia, que siempre mantuvo, su imaginación se apresuró a buscar para la novela modelos que le sirvieran para su propósito. Como él mismo admitió, detrás de Rojo y Negro de Stendhal. Lejos, de todos modos, de conformarse con una inocente recreación del ejemplo decimonónico, su instinto artístico, siempre muy superior a su capacidad crítica, le llevó a adentrarse en problemas literarios cada vez más complejos, como si, una vez ensayado su método de representación en Últimas tardes, pudiera dedicarse a ser un escritor contemporáneo de sí mismo, que es siempre lo más difícil.

Como demuestran las descripciones que hizo durante su viaje por Andalucía en 1962, Marsé fue desde muy temprano un testigo a la vez implacable y caritativo de toda la tipología humana. La crítica que hacía Henry James a Flaubert, según la cual todo el mundo no podía ser tan idiota como el francés pretendía en sus novelas, no podría aplicarse a Marsé.

Palabra de Juan

A pesar de que también sabía ser despiadado en sus retratos de políticos, colegas y demás personajes públicos, como dejó claro en Señoras y señores (1988), un libro de una valentía insólita ya entonces e inaudita ahora en nuestro mundo correcto y domesticado, Juan tenía un interés en los demás que terminaba por redimir el fracaso secular en el que parecían habitar siempre todos sus personajes.

Para escribir la introducción a Viaje al sur, releí, tantos años después, varias de sus novelas. La admiración que había sentido cuando las descubrí, en la adolescencia, no solo no se resintió, sino que se redobló. La Barcelona de Marsé es una geografía literaria tan poderosa como cualquiera de los territorios cartografiados por los mejores, desde Faulkner a Onetti o Juan Benet. Su ciudad es un espacio completamente inventado en el que calles reales dan a plazas imposibles que luego desembocan en otras travesías que van en dirección contraria a la supuesta. Bastaría ese detalle para descartar de una vez la pobre etiqueta de «realismo» con la que se suele despachar su obra. Como buena parte de los grandes novelistas, Marsé edificó un espacio literario que le sirvió como escenario moral para dramatizar en su caso las miserias de la España de posguerra, desde las amarguras y las ilusiones de los vencidos hasta la connivencia de la burguesía catalana con el franquismo o el general desahucio político y existencial que supuso la dictadura.

No es verdad que Marsé, como escritor, sea solo un gran contador de historias, el equívoco que le convirtió en el autor ideal de pésimas adaptaciones cinematográficas. Una novela como Si te dicen que caí (1973), ejemplo cabal de lo que Adorno llamaba «estilo tardío»–que no tiene tanto que ver con la vejez del autor como con la libertad que el artista se concede cuando corta amarras con la sociedad a la que pertenece–, bastaría para demostrar hasta qué punto Juan fue un escritor capaz de dinamitar su propio modelo decimonónico, experimentar formalmente y dar un vuelco a su manera de exponer una historia, superponiendo capas que van creando una sensación de sabotaje e imposibilidad comunicativa muy acorde con su estado de ánimo cuando se encerró a escribir, harto de la censura y de su país, pensando tan solo en «los anónimos vecinos de un barrio pobre que ya no existe en Barcelona, en los furiosos muchachos de la posguerra que compartieron conmigo las calles leprosas y los juegos atroces, el miedo, el hambre y el frío».

Juan nunca olvidó su independencia ni su soledad, que era lo primero que uno detectaba cuando le conocía. En un mundo tan inflamado de vanidad como el literario, Marsé fue siempre severo, humilde y extraordinariamente exigente consigo mismo y con los demás. Comentándole mi impresión de la relectura de sus novelas, sobre todo de Últimas tardes, Ronda del Guinardó (1984), Un día volveré (1982) y Rabos de lagartija (2004), la obra que de algún modo cierra su ciclo narrativo, todavía con una ambición formal asombrosa, me sorprendió notar que en el fondo él mismo no era consciente de su grandeza, la señal indeleble de los verdaderamente grandes. Para él siempre había algo que nadie más veía y a lo que se dedicaba con rigor y sin concesiones. Verle corregir las galeradas de Viaje al sur con tanto escrúpulo, pocos meses antes de morir, fue como ayudarle a unir el principio con el final, mientras en mi despedida despuntaba también un silencioso agradecimiento por el fértil espacio de libertad, complejidad, amparo y riesgo que nos ha legado.