Contaba Raymond Roussell, uno de los escritores más excéntricos y heterodoxos (y por ello interesantes) del siglo XX, en un texto que tituló Cómo escribí algunos de mis libros (1935), que para estimular su imaginación y tener un método al que recurrir a la hora de ejercitar la escritura, partía de dos términos morfológicamente cercanos, por ejemplo «billiards» y «pilliards», y los colocaba en los extremos del folio. El ejercicio consistía (es un resumen y una simplificación) en construir un arco narrativo que uniera los términos, de manera que el primero llevara, por medio de eslabones inesperados y sorprendentes, al segundo.

Contaba Raymond Roussell, uno de los escritores más excéntricos y heterodoxos (y por ello interesantes) del siglo XX, en un texto que tituló Cómo escribí algunos de mis libros (1935), que para estimular su imaginación y tener un método al que recurrir a la hora de ejercitar la escritura, partía de dos términos morfológicamente cercanos, por ejemplo «billiards» y «pilliards», y los colocaba en los extremos del folio. El ejercicio consistía (es un resumen y una simplificación) en construir un arco narrativo que uniera los términos, de manera que el primero llevara, por medio de eslabones inesperados y sorprendentes, al segundo.

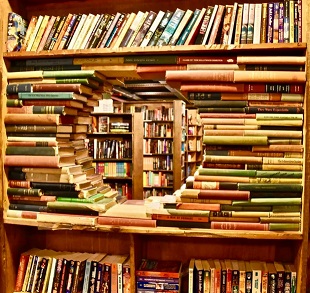

Como homenaje a quien escribiera uno de los libros más fabulosos y originales de la literatura moderna (Locus Solus, 1914), cabría desplegar una cadena de libros que replicara el método de Roussell y que sirviera para exponer un «itinerario» de lecturas posibles. Es frecuente encontrarse con el caso de lectores ávidos de recomendaciones o sugerencias para avanzar en su afición a la lectura, lectores que se encuentran en la situación de no saber muy bien por dónde «seguir leyendo». Quizá de esta forma se pueda despejar, en alguna medida, esa angustia.

El experimento podría consistir en replicar esa cadena o arco narrativo del «método Roussell» pero utilizando un sesgo diferencial, pongamos por caso una asociación cromática en vez de morfológica. Llegar al Caballero Verde, por ejemplo, partiendo de un Dinosaurio. Un viaje de constantes saltos en el tiempo y en el espacio, un recorrido capaz de aglutinar las novelas del ciclo artúrico, los relatos de viaje, la crónica literaria, el ensayo científico y la fantasía. Sería como abrir un sendero nuevo en un desierto de dunas cambiantes, surcar una nueva ruta marítima atendiendo a las corrientes que han desviado sus trayectorias.

Podría empezarse este recorrido partiendo de una isla verdísima, con la imagen del joven Bruce Chatwin, autor de una obra digresivamente inquieta o inquietamente digresiva, que mira por enésima vez el trozo de piel de dinosaurio (¡un milodón!) que cuelga de una de las paredes de la casa de su abuela en Londres. En el transcurso de esa fascinación continuada a lo largo de la infancia se gesta una decisión que el escritor tomará por otro camino y en otro sitio muchos años después: viajará a la Patagonia para contar sobre el lugar de origen de aquella dudosa reliquia pleistocénica que Charley Milward, primo de su abuela y explorador marino, había descubierto en una cueva en Última Esperanza, en la Patagonia chilena. Armado de las más atávicas versiones de aquella mitológica zona austral, y azuzado por los temores de una guerra nuclear que acabaría por enfriarse, Chatwin se puso en marcha a finales del año 1974 y poco después presentó su libro En la Patagonia (1977), que tendría un éxito inmediato y global, hasta el punto de convertirse en tiempo récord en un clásico contemporáneo y en uno de los libros más importantes e influyentes de la literatura de viajes moderna.

Chatwin eligió como epígrafe para abrir su libro una cita del poemario Prosa del Transiberiano (1913), del escritor franco-suizo Blaise Cendrars: «Il n’y a plus que la Patagonie, / la Patagonie, qui convienne à / mon immense tristesse...». Hacia aquél rincón límite del mundo, que arrastra significantes poderosísimos de amplitud y desolación, encaminaría sus pasos Leila Guerriero, en el filo romo del cambio de siglo, para investigar y recoger testimonios sobre una preocupante ola de suicidios de adolescentes, que acabó por convertirse en el libro Los suicidas del fin del mundo (2005), un estupendo ejemplar de crónica literaria. Para entonces la escritora María Moreno ya había publicado, en el año 1994, su seminal perfil sobre Cayetano Santos Godino (El Petiso Orejudo), el primer asesino en serie de la Argentina, encerrado en el penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde murió en circunstancias nunca del todo esclarecidas en 1944, poco antes de que cerraran la que fue conocida como «la cárcel del fin del mundo».

El Orejudo podría haber sido un personaje de El hombre fulminado (1945) de Cendrars, aunque en realidad no fuera ni más ni menos que el monstruo perfecto para la chatarra cientificista de la teratología social todavía en boga a principios del siglo XX. Esa palabrería infame había bebido con fruición y torpeza de las teorías de los grandes naturalistas del siglo XIX, especialmente de Charles Darwin, quien participó en la devolución de Jemmy Button a la costa patagónica en diciembre de 1832. Button (nativo fueguino cuyo nombre era Orundellico) fue el botón de muestra que la expedición de FitzRoy de 1830 llevó a Inglaterra para exponer en su particular gabinete de curiosidades. Su historia, que recoge algunas de las taras más significativas del delirio occidental, la cuenta entre otras Sylvia Iparraguirre en La Tierra del Fuego (1999). Unos meses antes de llegar a la Patagonia en su segundo viaje, ya con el futuro autor de El origen de las especies (1859) a bordo, el Beagle había atracado en la ciudad de Bahía, en las antípodas tropicales de Sudamérica:

«Encanto sólo es una palabra débil para expresar los sentimientos de un naturalista que ha paseado por primera vez por un bosque brasileño. La elegancia de las hierbas, la novedad de las plantas parásitas, la belleza de las flores, el centelleante verde del follaje, y sobre todo la general exuberancia de la vegetación, me llenaron de admiración. Una mezcla altamente paradójica de sonido y silencio impregna las partes umbrías del bosque. El ruido de los insectos es tan fuerte que hasta puede ser percibido desde un barco fondeado a varios cientos de yardas de la costa; en el recogimiento del bosque, en cambio, parece dominar por el contrario un silencio total». (Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo, 1839).

Charles Darwin parecía dialogar allí con su colega alemán Alexander von Humboldt, que en Kosmos (1848) señalaba algunas claves importantes del trabajo del naturalista: «Las descripciones de la naturaleza, vuelvo a repetir aquí, pueden ser limitadas y científicamente precisas, sin que pierdan por ello el aliento estimulante de la imaginación. Lo poético tiene que desprenderse de la relación presentida entre lo sensorial y lo intelectual, del sentimiento de comunicación universal, de la limitación mutua y de la unidad de la vida de la naturaleza».

Pero esto último sería quizá un desvío excesivo del camino que nos hemos propuesto, porque fue el escritor estadounidense Paul Theroux quien recogió el testigo para continuar gastando el sendero patagónico (de caminos que inevitablemente se bifurcan) abierto por Chatwin. Apenas un año después de la publicación del libro de su amigo, y seguramente arrastrado por los cantos de sirena de su éxito editorial, Theroux buscó la estación de tren más cercana a su casa en Medford, Massachusetts. Volvió a subirse al medio de transporte que unos años antes le había granjeado su propio éxito editorial (El gran bazar del ferrocarril, 1975) y en 1979 publicó El viejo expreso de la Patagonia. Un viaje en tren por las Américas. La intersección de ciertos intereses marcó el inicio del viaje, pero las impresiones fueron divergentes. Aquello que se desprende del libro de Theroux es, podría decirse, incomprensión ante el paisaje y cierta disonancia «espiritual» con respecto al entorno. En una charla en la que coincidieron tiempo después, de la que nacería el libro Retorno a la Patagonia (1985), Chatwin quizá aludiera de forma velada a esta disonancia: «Paul y yo fuimos a la Patagonia por muy diferentes razones. Pues si bien es cierto que somos viajeros, la verdad es que somos viajeros literarios. Toda referencia o analogía literaria consigue excitarnos tanto como un animal o una planta raros, y así coincidimos en algunos de los casos en los que la Patagonia conmovió nuestra imaginación literaria».

En toda historia tiene que haber algún personaje que haga las veces de agente desestabilizador: Paul Theroux, tras la prematura muerte de Chatwin (víctima de la pandemia de SIDA de la década de 1980), dijo de él poco menos que había sido un charlatán y un mentiroso. Esto podría haber sido producto de una ofuscación derivada de interioridades que solo tienen valor para el mundo paralelo del cotilleo literario, pero lo cierto es que antes de acabar el siglo, Theroux dio cuenta de otra desavenencia, llamemos, desagradable. En el año 1998 publicó La sombra de Naipaul, donde narraba los pormenores de su amistad de más de treinta años con el escritor y Premio Nobel V. S. Naipaul. Theroux había encontrado ejemplares de sus libros dedicados a Naipaul en venta en librerías especializadas en bibliofilia, y según parece la respuesta que recibió del autor de Un recodo en el río (1979) no fue satisfactoria. Aquél que había escrito, en el capítulo dedicado a Gibraltar en Las columnas de Hércules (1995), que «no hay mucha diferencia entre los turistas y los simios», reaccionó subiéndose a las ramas de sus emociones más primarias, haciendo un venenoso tour por los laberintos de su decepción.

Trinidad, la isla donde se había criado Naipaul, cuya familia era de origen indio, no difiere mucho de la isla que visitó Claude Lévi-Strauss en su camino hacia Brasil, que luego describiría en Tristes trópicos (1955) como «de un exotismo mucho más clásico que el del continente sudamericano: oscura ágata herborizada en una aureola de playas de arena negra salpicada de plata, valles hundidos en una bruma lechosa que apenas deja adivinar, por un goteo continuo, al oído más aún que a la vista, la gigantesca, plumosa y tierna espuma de los helechos arborescentes sobre los fósiles vivientes de sus troncos». Sin duda Naipaul estaría familiarizado con los mecanismos de supervivencia en un entorno natural no exento de peligros, como los que narra Lafcadio Hearn en Un crucero de verano por las Antillas (1887): «El agua del puerto es de un verde claro, transparente. Se ven muchos peces, y varios tiburones pequeños. Unas mariposas blancas como la nieve revolotean por el aire azul a nuestro alrededor. Unos chiquillos negros se bañan desnudos en la playa: aunque nadan bien, no se aventuran muy lejos debido a la presencia de los tiburones».

Cuando salió el libro de Theroux sobre Naipaul, que significó un pequeño temblor en el habitualmente sólido suelo sobre el que se pasea la fauna literaria, Mario Vargas Llosa, que en 1966, año en que Naipaul y Theroux se conocieron en Uganda, había publicado La casa verde, escribió una reseña que tituló «Predadores»: «Paul Theroux consigue mostrarnos esas cuotas de pequeñez y mezquindad, de mediocres emulaciones y sórdidas envidias, que cargan consigo inevitablemente los seres humanos, y que están siempre allí, avinagrándoles la vida, estropeándoles las relaciones con los demás, envenenándoles el alma y rebajando o impidiendo su felicidad... Tenía un arreglo de cuentas con un antiguo amigo, al que quiso y admiró más que a ningún otro escritor, y por quien no fue correspondido, sino más bien vejado. Entonces, lo mató, escribiendo este violento y desgarrado libro. Afortunadamente, los muertos por la literatura, a diferencia de las víctimas de las cacerías, suelen gozar de buena salud… Naipaul, cuya personalidad arrolladora sería incapaz de arredrarse ante unas migajas de resentimiento encuadernadas, voló por encima del incidente sin apenas despeinarse».

Y así, como no hay viaje que tras diversas aventuras, éxtasis y sinsabores, no enfile su particular regreso a Ítaca, por fin nos acercamos a nuestro destino. Este viaje concluye con la visión del puerto de partida, pero la isla ya no es la misma que fuera abandonada y luego soñada. El enigma de la llegada (1987), quizá el libro más conmovedor que ha escrito Naipaul, nos invita a mirar el verdor antiguo de esa isla, logrado tras muchas capas de pintura, con ojos extrañados. Una mirada serena, para algunos excesivamente complaciente con una historia pautada por destacadas cimas estéticas y éticas, pero también marcada por aberrantes simas de injusticia y violencia. Allí leemos: «Un día de otoño –los días se acortaban, llenándome de pensamientos sobre placeres invernales, con chimenea y luces y libros nocturnos-, un día de otoño me invadió una especie de anhelo por leer algo sobre el invierno en Sir Gawain y el Caballero Verde, un poema que había leído hacía más de veinte años en Oxford, en el curso de inglés medio. Los escaramujos y las bayas del espino junto a la abrigada, las bayas rojas de aquella época del año, muerta pero cálida, despertaron en mí el deseo de reencontrarme con el viaje invernal de aquel poema. Y lo releí en el autobús al volver de Salisbury, adonde había ido a comprarlo. Tal era la armonía que había logrado con el paisaje, en aquella soledad, por primera vez desde que estaba en Inglaterra».

Sir Gawain y el Caballero Verde (anónimo de finales del siglo XIV) es una densa alegoría trenzada con elementos de alta, precisa y riquísima simbología, apenas unas pocas decenas de páginas que ponen en pie una de las más hermosas historias jamás contadas, donde las pasiones humanas y los poderosos ciclos de la naturaleza se expresan con lo que cabría definirse como orden radical.

ERNESTO BOTTINI