Si hay algo que caracteriza la escritura de Raúl Zurita —sus espléndidos poemas o los notables ensayos aquí reunidos—, es la conciencia extremadamente agudizada del tiempo; pero no del tiempo como duración, sino del tiempo como pérdida, como carencia, como una experiencia que siempre llega tarde, como ocurre, por ejemplo, en su novela autobiográfica El día más blanco o en el extraordinario Zurita, donde el padre queda constituido desde la experiencia de su falta o de su ausencia. En otras palabras, uno de los rasgos que asoma en cada una de sus líneas no es la índole destructora del tiempo, sino su condición significante y, por eso mismo, paradójica: el tiempo arrebata la experiencia —arrebata al padre, la utopía redentora, el amor—, pero al arrebatar cada una de esas cosas, lo sabe bien Zurita, paradójicamente las constituye.

Si hay algo que caracteriza la escritura de Raúl Zurita —sus espléndidos poemas o los notables ensayos aquí reunidos—, es la conciencia extremadamente agudizada del tiempo; pero no del tiempo como duración, sino del tiempo como pérdida, como carencia, como una experiencia que siempre llega tarde, como ocurre, por ejemplo, en su novela autobiográfica El día más blanco o en el extraordinario Zurita, donde el padre queda constituido desde la experiencia de su falta o de su ausencia. En otras palabras, uno de los rasgos que asoma en cada una de sus líneas no es la índole destructora del tiempo, sino su condición significante y, por eso mismo, paradójica: el tiempo arrebata la experiencia —arrebata al padre, la utopía redentora, el amor—, pero al arrebatar cada una de esas cosas, lo sabe bien Zurita, paradójicamente las constituye.

Publica Penguin Libros

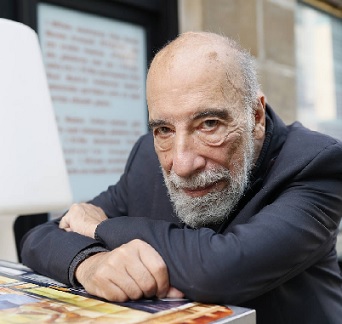

ZURITA: UN ATEO QUE CREE EN DIOS*

Por Carlos Peña

«El lenguaje es el conjuro que levantan los hombres frente a la muerte», se lee en uno de los ensayos reunidos en este libro. Y en esa frase Raúl Zurita resume la entera condición humana. La muerte como el límite que confiere significado a la experiencia y, a la vez, el abismo frente al que retrocedemos mediante las palabras: «la primera respuesta frente a ese hecho absolutamente inconmensurable, incomprensible, atemorizante, es el poema».1

Si hay algo que caracteriza la escritura de Zurita —sus espléndidos poemas o los notables ensayos aquí reunidos—, es la conciencia extremadamente agudizada del tiempo; pero no del tiempo como duración, sino del tiempo como pérdida, como carencia, como una experiencia que siempre llega tarde, como ocurre, por ejemplo, en su novela autobiográfica El día más blanco o en el extraordinario Zurita, donde el padre queda constituido desde la experiencia de su falta o de su ausencia.2 En otras palabras, uno de los rasgos que asoma en cada una de sus líneas no es la índole destructora del tiempo, sino su condición significante y, por eso mismo, paradójica: el tiempo arrebata la experiencia —arrebata al padre, la utopía redentora, el amor—, pero al arrebatar cada una de esas cosas, lo sabe bien Zurita, paradójicamente las constituye. La sintaxis quebrada de sus versos, el prosaísmo rítmico que a veces posee su escritura, la extraña sonoridad poética de su prosa que se aprecia en estos textos, las imágenes sorprendentes que hacen refulgir en el lector experiencias hasta ese momento desconocidas e ignoradas, hacen de Zurita un poeta en el sentido más estricto de esa palabra cuya raíz griega, poiesis, significa el acto de traer algo del no ser al ser, de la nada, por decirlo así, a la existencia.

En el ensayo «¿Para qué poetas en tiempos de penuria?», Heidegger intenta dilucidar lo que le parece a él es la esencia de la poesía. ¿Por qué la poesía puede importar, pregunta allí Heidegger, si vivimos en tiempos en los que la técnica y el apetito de lo útil parecen inundarlo todo? ¿Para qué, en suma, poetas en tiempos de penuria? La respuesta que el autor de Ser y tiempo da a esa pregunta es sorprendente: el poeta, sugiere, sienta los fundamentos de una época. Los seres humanos, aunque prefiramos olvidarlo, vivimos presos del lenguaje. Qué sean las cosas y cómo sean, depende del significado que les confiramos al tratar de forma cotidiana con ellas, y es por esto que el lenguaje abre un mundo: establece un fondo de significaciones y de sentido al trasluz del cual la experiencia se constituye como tal. Los límites del lenguaje —enseña la poesía— son los límites de mi mundo. Sin ese fondo de significaciones, sin ese telón de significados, podríamos decir, la experiencia simplemente no existiría y viviríamos en medio de una planicie tosca y mustia en la que daría lo mismo tanto la caída de una piedra como el asesinato de un niño. Pues bien, la poesía —esa poesía podríamos decir inaugural, esa que de vez en cuando nos deja con la boca abierta— funda un mundo por la vía de esparcir significaciones que sin ella simplemente no existirían. La poesía, puede decirse sin exagerar, trae a la presencia e instala en el mundo cosas que, sin ella, veríamos sin ver. Por eso las cordilleras, las playas o los acantilados de Chile se revelan o se instituyen gracias a la palabra de Zurita y por eso la pregunta de Caín —Caín, ¿dónde está tu hermano?— o la orden que recibió Abraham —anda y mátame a tu hijo— son también, gracias a la poesía de Zurita, la pregunta que formulamos o la orden que alguna vez recibimos.

Raúl Zurita es un ejemplo excelso de esos rasgos de la poesía y por eso es en la actualidad uno de los grandes poetas de la lengua, uno de esos escritores que, mediante la palabra, han logrado configurar nuestra propia experiencia.

Las líneas de estos ensayos, al igual que su poesía, están todas atravesadas por la convicción de que un individuo es, al mismo tiempo, todos los demás y que hay acontecimientos y desafíos radicales —como recordábamos, la pregunta que se dirigió a Caín, la orden que recibió Abraham— que, por debajo de las vicisitudes que lo configuran, muestran la dificultad y los desafíos de la existencia. En este sentido siempre hay en las líneas de Zurita algo de las epístolas de Pablo, quien instaba a vivir en alerta, en estado de cuidado, puesto que los desafíos del propio existir irrumpen, cuando menos lo esperamos, «como un ladrón en la noche».

Y en estos ensayos Zurita pone de manifiesto, además, que es un poeta extremadamente lúcido acerca de la índole del quehacer poético.

Desde el momento en que con apenas dos o tres versos publicados apareció en el panorama de la poesía chilena, Zurita llamó la atención y de ahí en adelante dejó a casi todo el mundo con la boca abierta porque hablaba de cosas sorprendentes e insólitas y de una manera que ponía al lector casi estupefacto: vacas y pastizales en «Áreas Verdes», el desierto de Atacama en Purgatorio, las playas y cordilleras de Chile en Anteparaíso, los acantilados en los que espera la muerte en Zurita, y todo ello con una sintaxis más o menos enrevesada y retorcida, pero sorprendentemente apelativa. De una manera que no acaba de impresionar, quien lee alguno de esos libros principia a ver —como alguna vez anotó el crítico Ignacio Valente— cosas que antes no había visto, y a leer los versos de Zurita como si en ellos se recogieran cosas extrañamente familiares que, sin embargo, se nos revelan casi por primera vez. La experiencia amorosa que suspende la historia («ríanse a mandíbula batiente porque ella y yo nos hemos encontrado») y las resonancias bíblicas y terribles del acontecer político («anda y mátame a tu hijo»), son, me parece a mí, dos buenos ejemplos de esa rara virtud que posee la poesía, y que la de Zurita exhibe en grado sumo: la virtud de crear o abrir un mundo mediante la palabra.

El autor es plenamente consciente de ello: el poeta concebido no como un pequeño Dios sino como un sujeto menesteroso que intenta huir de esa condición suya mediante la palabra poética.

La palabra poética, en efecto, se caracteriza en lo que ella tiene de más íntimo por la búsqueda de una plenitud que se rehúsa. Cuando se la emplea o se la ejercita, no se la emplea o ejercita para comunicar o describir un conjunto de cosas que le preexisten y que están allí desde antes que la palabra se pronuncie, sino que la palabra poética, cuando es genuina, tiene la rara y extraña virtud de abrir o crear un mundo allí donde antes no lo había. Basta recordar la poesía de Zurita para advertirlo. Quien lo lee por vez primera se sorprende. Su poesía está llena de acantilados, vacas, pastizales, cordilleras, olas. Siempre ha habido, por supuesto, esas cosas en nuestro derredor. Hay las vacas y los pastizales, las cordilleras, el desierto y los acantilados de los cuales habla la poesía de Zurita.

*Extracto