Rebelde con pico de oro. Una introducción a Christopher Hitchens

Publica El Malpensante

Por Martin Amis

“La elocuencia espontánea me parece un milagro”, confesó Vladimir Nabokov en 1962. En el prólogo de Opiniones contundentes (1973) retoma esta idea de forma más personal: “Nunca le he dado a mi audiencia un trozo de información que no haya preparado anteriormente con una máquina de escribir… mi tosecilla y mis risas vacilantes en el teléfono hacen que las personas que llaman de larga distancia dejen de hablar en su inglés materno para hacerlo en un francés patético”.

”En las fiestas, si intento entretener a las personas con una buena historia, debo retroceder cada dos frases para agregar o borrar cosas… nadie debería pedirme que me someta a una entrevista… lo intentaron al menos dos veces en el pasado, una de ellas con grabadora incluida; cuando devolvimos la cinta y terminé de reírme supe que nunca más en mi vida repetiría una actuación semejante”.

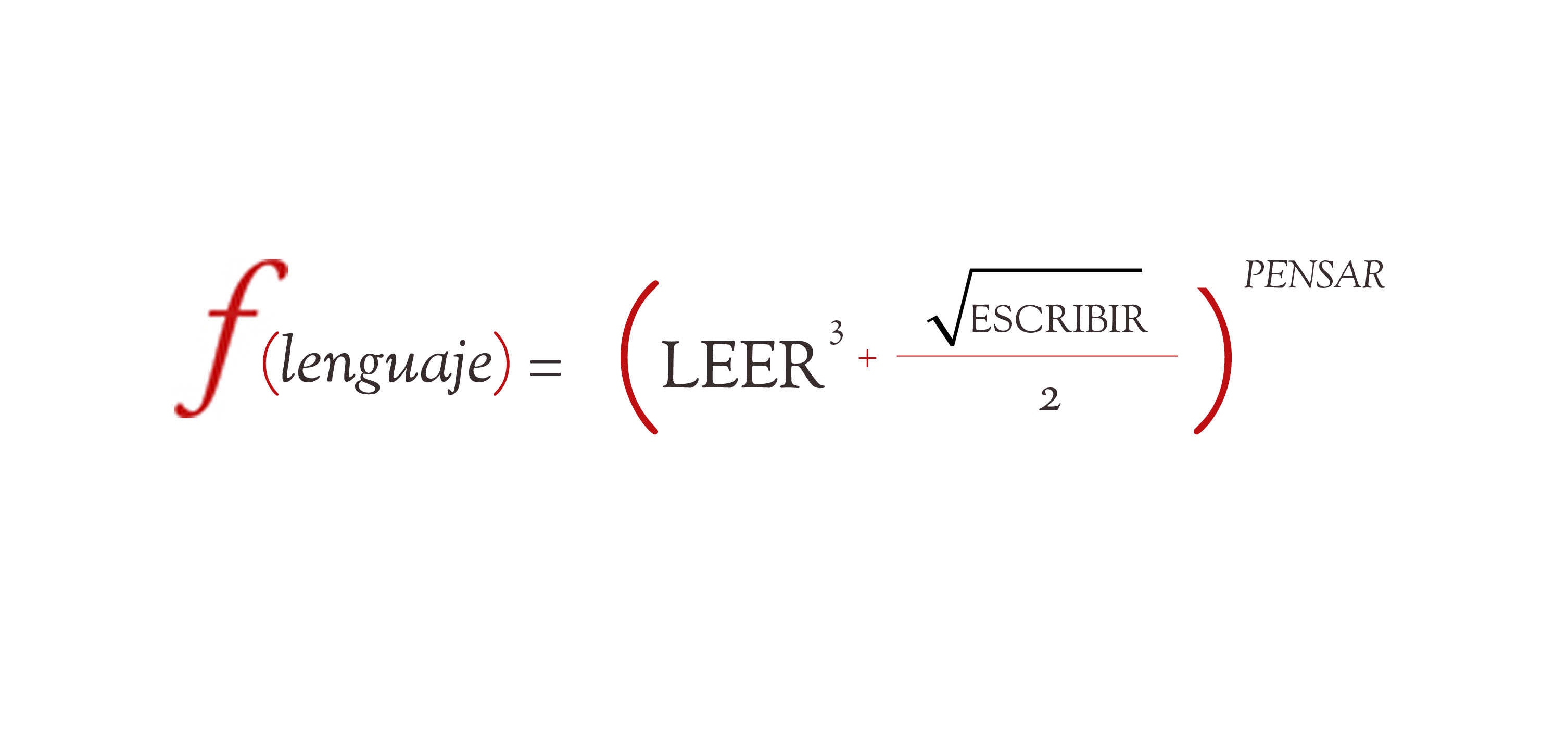

Nosotros simpatizamos con él. Y la mayoría de las personas que pertenecen a la especie literaria desearían incluirse en algún lugar de la escala de Nabokov: “Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un niño”.

El señor Hitchens no es así. Puede que precisamente él invierta el paradigma de Nabokov: piensa como un niño (sus juicios son mucho más instintivos y morales-viscerales de lo que parecen, y están animados por el escrúpulo infantil de lo que se siente justo y verdadero), escribe como un autor distinguido y habla como un genio.

Gracias a esto Christopher es uno de los retóricos más intimidantes que el mundo ha visto. Lenin solía presumir diciendo que su objetivo en el debate no era la contradicción y la posterior refutación, sino la destrucción de su interlocutor. Ésta no es la política de Christopher, pero sí lo que hace en la práctica. Con su gran cantidad de referencias y precedentes geohistóricos, es casi como si fuera Google. Pero Google, con sus diez millones de resultados en 0.7 segundos, no es más que un idiot savant; el motor de búsqueda de Christopher está mucho mejor afinado. No importa cuál sea el tema, yo lo apoyaría en un debate contra Cicerón o Demóstenes.

El hábito de decir las palabras apropiadas en el momento preciso tiende a ser relegado a la categoría de réplica impertinente. Pero el desaire, la respuesta rápida, cuando es precisa, da un falso sentido de finalización. Se dice algo, tan rápido como un relámpago, y ése parece el final de las cosas. Me he dado cuenta de que las respuestas más memorables de Christopher se quedan en el aire, resuenan y eventualmente se combinan como los movimientos en una partida de ajedrez. Una noche, hace cerca de cuarenta años, le dije: “Sé que desprecias todos los deportes, ¿pero qué tal una partida de ajedrez?”. Con una mezcla de perplejidad y diversión, me acompañó en los 64 cuadros. Dos cosas salieron a la luz. Primero, no se mostró combativo en absoluto, no ofreció ninguna resistencia (porque se trataba de un juego y en eso la honestidad es lo único que realmente importa). Y segundo, mostró una tierna indiferencia ante el sentido común. Esto lleva a una reflexión paradójica.

En Estados Unidos y el Reino Unido hay excelentes comentaristas que usan el sentido común mucho más de lo que Christopher lo haya utilizado jamás (en Londres tenemos un columnista con un título de caballero muy merecido, en el que siempre pienso con admiración como sir Sentido Común). Pero es difícil amar el sentido común y lo más representativo de Christopher es que es amado. Lo que amamos es la inestabilidad fértil, la agitación de lo inesperado, y Christopher siempre viene del otro lado de la cancha. Él no es un orador plano. No es, repito, un hombre plano.

De eso dan fe las docenas de frases inolvidables que ha soltado espontáneamente a lo largo de años. He aquí tres de ellas:

1. Estaba en televisión por segunda o tercera vez en su vida (si excluimos el programa de concurso University Challenge), es decir, a mediados de los años setenta, cuando Christopher tenía unos 25 años. En esa época éramos amigos cercanos (y colegas en el New Statesman), pero recuerdo haber pensado que nadie que se viera tan bien en matiné tenía derecho a ser tan excepcionalmente elocuente en pantalla. En un momento de la conversación, Christopher salió con uno de sus lirismos políticos, una ornamentada pero inteligible definición de (creo) soberanía nacional. Su anfitrión –también un matón con las palabras– se detuvo, frunció el ceño y dijo con escepticismo y sinceridad impotente: “No entiendo una palabra de lo que está diciendo”. “No me sorprende en lo más mínimo”, dijo Christopher, y cambió de tema.

2. Todos los escritores que lo conocen quedan fascinados, no solo como amigos sino como novelistas. La réplica que estoy a punto de citar (cada una de sus palabras) me parece tan epifánicamente devastadora que la puse en una novela –sí, yo puse a Christopher en una novela–. Mutatis mutandis, Christopher “es” Nicholas Shackleton en La viuda embarazada.

Era 1981. Estábamos en un pequeño restaurante italiano en el oeste de Londres, donde pronto nos acompañarían nuestras futuras primeras esposas. Dos hombres elegantes vestidos con trajes de talle bajo esperaban un grupo grande de personas y se quejaban interminablemente con el personal para que reorganizaran las mesas, tanto que era imposible para nosotros ignorarlos. Era una época en la que había mucha conciencia de las clases sociales (porque el sistema de clases estaba muriendo); Christopher y yo éramos cándidos bohemios de clase media baja, y los dos jóvenes eran miembros vulgares de la baja nobleza (tenían el aire de aquellos que esperan con estoicismo épico la muerte de sus parientes mayores). Al fin, uno de ellos se acercó a nuestra mesa y hundió suavemente su cadera en el sillón, mientras hacía un puchero bajo las finas hebras de su flequillo. La forma de agacharse, el flequillo y el puchero claramente habían funcionado muchas veces para convencer a otros de hacer su voluntad. Después de una pausa coqueta dijo: “Nos van a odiar por esto”, a lo que Christopher respondió: “Ya los odiamos”.

3. Por último, nos trasladamos a 1999. Para ese momento Christopher y yo habíamos conseguido nuevas mujeres y ganado tres niños más (para un total de ocho). Era media tarde en Long Island, y teníamos un plan que con seguridad nos proporcionaría placer: buscábamos la película más violenta posible. Al final nos acercamos a un multiplex en Southampton (tristemente reducidos a Wesley Snipes). Yo dije: “Nadie ha reconocido a Hitch por lo menos en diez minutos”.

Traducción de Andrea Garcés

"La tumba sin sosiego". Por Christopher Hitchens

Las dos caras de Hitchens

Publica Radar Libros

Por Terry Eagleton

Los hijos edípicos del establishment siempre han probado ser útiles para la izquierda. Estos renegados de la clase dominante tienen el coraje, el nervio, el conocimiento desde adentro, la seguridad, el estilo y la conciencia de su contexto social, pero pueden transformar estas virtudes patricias en fines radicales. El único problema es que se dan vuelta cuando crecen y también cuando los tiempos políticos se ladean. Aquellos que, como Christopher Hitchens, detestan los clisés terminan convirtiéndose en el peor de todos: el revolucionario de cabeza caliente que aprende a dejar de preocuparse por el imperialismo y a amar a Paul Wolfowitz.

Que Hitchens representa una pérdida penosa para la izquierda está fuera de duda. Es un escritor soberbio, superior en ingenio y elegancia a su ídolo George Orwell y una voz elocuente. Tiene una curiosidad insaciable por el mundo moderno y un conocimiento enciclopédico de él, así como una inclaudicable fascinación consigo mismo. A través de saber conocer a la gente adecuada, un instinto que tiene tan incorporado como su páncreas, puede recomendar sin un instante de duda quién es la persona ideal para consultar en Rabat sobre la política educativa en las montañas Atlas. El mismo instinto lo lleva a almuerzos amistosos con Bill Deeddes y Peregrine Worsthorne. En su juventud, no era contrario a comer con repulsivos peces gordos mientras les entregaba piezas de su pensamiento político. Hoy, uno se imagina, solamente come con repulsivos peces gordos.

Hitchens (el de la derecha) en 1968 junto a dos amigos en Cuba, en un campo de trabajo para jovenes revolucionarios.Las dos caras de Hitchens, sin embargo, son tan sincrónicas como secuenciales. En un sentido, se ha convertido en lo que siempre ha sido, aunque de manera encubierta. Incluso a los veinte años se sentía tironeado entre ser disidente o ir a comer. “Hypocritchens”, como se lo conocía en Balliol, era suave, brillante, audaz, locuaz, se amaba a sí mismo y era grotescamente ambicioso. (Escribo como alguien que lo conoció como camarada en la Internacional Socialista.) Después de trabajar en conocer a todos los que era valioso conocer en el Reino Unido, vio un escenario mayor en los Estados Unidos (una nación que fue materia de sus fantasías incluso cuando era estudiante), se subió a un avión y procedió a cultivar el conocimiento de los notables en Washington y Nueva York. Si no se ha asentado en Bingley o Sudán es porque no hay nadie que valga la pena conocer allí.

Sin embargo, esta sincronía va en otro sentido también, al tiempo que algo del viejo izquierdista sobrevive en el presente. Su color favorito, nos dice, es “el azul. A veces el rojo”. La puntuación tentativa lo dice todo. Todavía detesta a Henry Kissinger, desprecia a Bill Clinton, ataca brutalmente a Dick Cheney (al mismo tiempo que menciona que comparten el dentista) y, después de haber celebrado lujuriosamente la invasión a Irak, ahora es lo suficientemente honesto como para escribir sobre la “indescriptible incompetencia de la administración Bush” y del “aterrador daño” que le infligió a la sociedad iraquí (aunque confina el daño al saqueo cultural). No ha hecho las paces con la insolencia del poder, con el capitalismo. Hoy en día es un escéptico político, convencido de que “no hay certezas en absoluto”. Esta es la catch-22, la “trampa” sugerida por el título del libro: el doble lazo de unir la cautela ante las creencias con la convicción de que las certezas son obscenas.

Es, de hecho, un problema falso. Los liberales deberían aferrarse a sus convicciones tan apasionadamente como sus oponentes. Hitchens creía absolutamente que era lo correcto desencadenar una furia asesina sobre la gente inocente en Irak. Lo que era incorrecto no era el grado de su creencia, sino la creencia en sí. Es absolutamente cierto que Osama bin Laden no es un liberal pluralista. El error es deslizarse desde este inocuo uso de la palabra “absoluto” a uno político. Pero Hitchens, a pesar de ser uno de los intelectuales públicos más reconocidos, nunca fue muy adepto a las ideas. Hitchens es un británico patricio y reaccionario, de alguna manera un thatcherista y de otra un liberal de derecha. El problema, en una impactante ironía histórica, es que hoy en día son los liberales guardianes de la llama de la tolerancia y el pluralismo quienes se convierten más rápidamente en supremacistas culturales y militaristas cuando se trata del mundo musulmán.

Su doble vida como groupie del establishment e iconoclasta pendular se refleja en su estilo literario. Por ejemplo, en esta nauseabunda pieza de autocelebración: “‘Supongo que sabe’, me dijo el más cuidadoso y elegante e ingenioso poeta de mi generación la primera vez que le di la mano y acepté un Bloody Mary financiado por su estrecho pero siempre abierto bolsillo, ‘que usted es la segunda persona más famosa de Oxford’”. Quizás Hitchens obtusamente imagina que el débil posicionamiento “segundo” va a amortiguar el odioso egotismo de esta viñeta, como si estuviera secamente contando una historia sobre sí mismo.

Esta mezcla de autobombo y autodegradación es una herramienta común de su prosa, mientras relata algún momento de su carrera como periodista de guerra: se celebra y al mismo tiempo insiste en que estaba temblando de miedo. O profesa su asombro al descubrir que el gran Isaiah Berlin prefería su humilde compañía cuando todavía era un estudiante en Oxford antes que la de otras “mucho más distinguidas figuras”. El tutor de Hitchens había llevado a este marxista en formación a que conociera a Berlin junto con Noam Chomsky en un seminario privado de Oxford y “espero que al dejar caer estos nombres pueda capturar lo embriagadora que era la situación”.

El falso candor de “dejar caer estos nombres” pretende rechazar el cargo de que Hitchens es un obsequioso cholulo exhibicionista. Como vocero en la Oxford Union tuvo la oportunidad de comer y beber con primeros ministros jubilados y también de “asombrarme una vez más ante lo ignorante y a veces sencillamente estúpida que es la gente que dice estar gobernando el país”. El comentario tiene la intención de ocultar su entusiasmo de arribista al codearse con los poderosos al mismo tiempo que sugiere su superioridad intelectual, incluso como un novato, respecto de los más altos miembros de la clase política. Cuando Nelson Mandela le dice con una “sonrisa que entibió la habitación” que una carta del joven Hitchens que había recibido le alegró el día, él cuidadosamente nos dice que no se lo creyó, cosa que lo haría parecer encantador y modesto solamente a un lector con el cociente intelectual de un ratón.

Nos dice que tuvo que tragarse su vómito cuando estrechó las manos de uno o dos brutales líderes fascistas, testimonio tanto de su autodisciplina como de su duplicidad. A juzgar por la foto de estas ocasiones, parece estar inclinándose más que vomitando. Otra foto lo muestra charlando amistosamente con George Bush Sr., aunque el epígrafe, ansioso de evitar la reprobación del lector, insiste en que le está advirtiendo a Bush de que deje en paz a Nicaragua y deje de intercambiar armas por rehenes. La genuina sonrisa del presidente sugeriría que es sordo, o que no entiende bien el idioma inglés, o que aquí habría un toque de revisionismo histórico.

Hitchens está locamente orgulloso de que Margaret Thatcher le haya dado un chirlo en el culo, un cuento que no puede parar de contar, pero rápidamente anota que no pudo creer que estuviera sucediendo. Hay un importante comentario de Gore Vidal sobre Hitchens en la sobrecubierta del libro; pero como Hitchens se peleó con Vidal poco después del atentado a las Torres Gemelas, como hombre de principios, ha tachado el comentario en la prueba de galeras y escribió al costado “no”. La sobrecubierta reproduce esa prueba de galeras. Afortunadamente, ha tachado el comentario con una tinta muy débil, lo que nos permite leerlo todavía. No es que Hitchens sea ciego a su naturaleza esquizoide. Al contrario, juega considerablemente con la tensión entre el Chris que ama a los proles y el Christopher Lameculos, entre el trabajador socialista y John Sparrow, entre Prometeo y Oscar Wilde (dos hombres que, confiesa, le hubiera gustado ser). No es para nada tímido acerca de su vida como doble agente.

Se regocija retratándose como un estudiante corajudo que participaba de demostraciones y sentadas, arrestado por la policía e interrogado por magistrados y todo por una causa política ante la que, hoy, apenas puede ocultar su desprecio de mediana edad.

Lo que otros verían como el retrato de un trepador, como oportunismo o como el mezquino deseo de salirse siempre con la suya, él parece considerarlo como algo inteligente y entretenido. Se sale con la suya de más de una manera, jactándose de haberse acostado con dos jóvenes hombres de Oxford que fueron integrantes del gabinete de ministros de Thatcher. La sodomía puede ser otra ruta hacia el éxito. También anuncia que una vez jugueteó con una novia lesbiana del joven Bill Clinton, sin duda la única manera de proclamar intimidad con un hombre que no lo soporta.

Si uno puede tragarse el propio vómito ante cosas así, hay mucho que disfrutar en el libro. Hitchens escribe con admirable seriedad y pasión sobre los ataques del 11 de septiembre, Polonia, Cuba, Irak y mucho más. El viejo belicoso campeón de las libertades humanas y las decencias sigue vivo y bien. Hay un vasto y entretenido recuento de la vida literaria de Londres y un capítulo sobre el affaire Rushdie que despliega magníficamente las mejores cualidades de un duradero crítico de la autocracia y la injusticia. Paul Foot, escribe Hitchens, era quizá “la persona en quien era más difícil identificar la diferencia entre la manera en que pensaba y sentía, y la manera en que vivía y se comportaba”. ¿Y en quién resulta de lo más fácil?